В пятницу, 12 июля, Ростелеком сообщил о возможных сбоях в работе сервиса видеохостинга YouTube. Магистральный оператор объяснил это тем, что возникли технические проблемы с оборудованием, принадлежащим Google, владельцу видеохостинга. Опрошенных экспертов ситуация в целом не удивляет: кеширующие серверы американской компании, которые стоят на сетях российских операторов и точках обмена трафиком внутри России, постепенно выходят из строя после того, как Google перестал их обслуживать. Однако из-за такого подхода Google драматического перетока аудитории НщгЕгиу на конкурирующие платформы даже в худшем для YouTube случае аналитики не ожидают, но всё может быть…

12 июля Ростелеком выпустил сообщение, которое произвело в информационном пространстве эффект разорвавшейся бомбы: оператор предупредил о возможных сбоях в работе видеохостинга YouTube, объяснив это техническими проблемами с оборудованием Google.

Это оборудование задействовано на сетевой инфраструктуре Ростелекома для кеширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе, в основном видеохостинга YouTube. Проблемы с его эксплуатацией на фоне роста обрабатываемого трафика привели к серьезной перегрузке имеющихся мощностей. «Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов», — подчеркнули в Ростелекоме.

Сообщение сразу вызвало резонанс как в IT-отрасли, так и среди представителей власти и регуляторов. Так, по горячим следам его прокомментировали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков («Россия не планирует ограничивать доступ к YouTube, речь идет о проблемах с оборудованием»), руководитель комитета по информполитике Госдумы Александр Хинштейн (западный бигтех «наказывает» лояльную российскую аудиторию), его заместитель Антон Горелкин («Замедление скорости доступа к американскому видеохостингу сейчас будет происходить уже не по решению регулятора, а по естественным причинам»). Хинштейн также напомнил, что в России есть качественные альтернативы, и выразил надежду, что Rutube и VK «смогут воспользоваться упадком видеохостинга YouTube».

Мы узнали у экспертов и участников российского IT-рынка, что происходит на самом деле и что это значит для конечных пользователей.

Как работают сети доставки контента

Принцип работы сетей доставки контента (Content Delivery Network, CDN) объясняет генеральный директор компании разработчика российского веб-сервера Angie Заур Абасмирзоев. «CDN — важная составляющая мультимедийных сервисов. Они позволяют оптимизировать передачу данных, улучшая пользовательский опыт и снижая нагрузку на сети передачи данных, — говорит он. — Например, чтобы пользователи из Владивостока увидели видеоролик без задержек, который отправляется из дата-центра в Москве, можно сохранить копию этого ролика в дата-центре поближе к Владивостоку».

Создание копий видеоконтента в различных точках присутствия, по словам Абасмирзоева, позволяет обеспечить быструю передачу данных пользователям из удаленных регионов. Без таких копий каждый пользователь должен был бы получать данные напрямую из источника, что приводило бы к задержкам и перегрузке сетей. От этого могут страдать не только пользователи, которые зашли на YouTube, но и пользователи других сервисов, так как каналы связи используются для всего. «То есть пользователи какого-нибудь онлайн-банка тоже могли бы пострадать», — говорит он.

«На деле сетевые настройки магистральных операторов, например Ростелекома, имеют возможность маркировать трафик от разных источников и назначать им определенный приоритет и ресурсы. Условно, как грузовики на автомагистралях не могут выезжать на левую полосу, так и на сетевой трафик можно наложить ограничения. Чтобы в нашем примере любители просмотра видеороликов не влияли на пользователей банковских сервисов», — заключает эксперт.

Как устроена CDN Google в России

У компании Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, в России есть собственная CDN-сеть Google Global Cache (GGC). Как ранее рассказывал наш источник в телекоммуникационной отрасли, у Google в России около 1500–2000 серверов, которые установлены на сетях операторов связи, и ещё примерно столько же Google разместил в дата-центрах. В мае прошлого года стало известно, что Google отключит в России часть ускоряющих загрузку контента серверов. Однако пока GGC в России продолжает работать, подчеркивал собеседник в IT-индустрии.

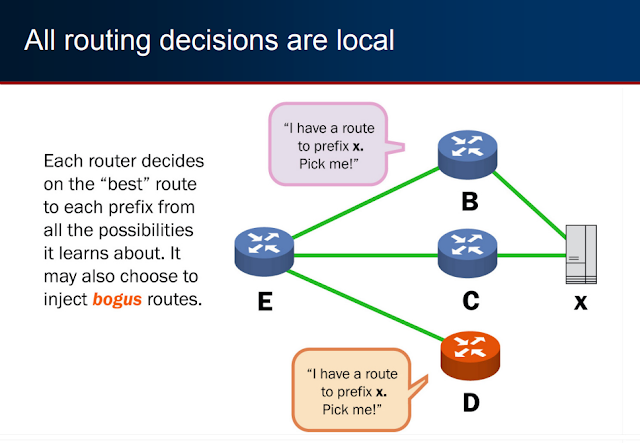

Существуют две модели CDN — рассредоточенная и консолидированная, объясняет источник в одном из российских операторов связи. Рассредоточенная модель подразумевает, что кеши (небольшие серверы) устанавливаются везде, где есть абонентский трафик, то есть во всех точках агрегации трафика всех операторов связи.

«Google работал по этой модели, она наиболее эффективна в удаленных районах. У нас таким примером может быть, например, Норильск. Узлы небольшие и их легче разворачивать, — продолжает он. — Рассредоточенная модель подразумевает установку больших узлов CDN в наиболее крупных дата-центрах, где присутствует большинство операторов в крупнейших с точки зрения клиентов географических локациях». У Google, по его словам, тоже есть крупные узлы в различных географических локациях и точках обмена трафиком, в России эти узлы тоже развернуты, и маршрутизация трафика с вышедших из строя кешей осуществляется через них.

Что происходит с YouTube

Последние два с половиной года оборудование, размещенное в России на сетях множества операторов на всей территории страны, действительно не обновлялось и не масштабировалось, говорят эксперты. «После начала СВО Google как перестал заниматься своим оборудованием в России, так и привет», — говорит директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов. Оборудование, по его словам, устаревает, его никто не обновляет, не ремонтирует, оно выходит из строя. «Поэтому постепенно GGC умирает в нашей стране — можно и так сказать. В связи с этим все, что работало через этот кеш, будет медленнее работать», — заключает он. По мере деградации и выхода из строя кеширующих серверов компании трафик перекладывается на крупные точки обмена трафиком, в частности, на MSK-IX, расположенную на площадке М9 Ростелекома, который и сообщил о проблеме, поясняет гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин.

Генеральный директор «Комфортела» Дмитрий Петров подтверждает — GGC постепенно выходит из строя. Объем трафика Google в России растет, а пропускная способность GGC снижается: серверы постепенно ломаются, но американская компания не меняет их на новые, говорит он.

Это не специальное замедление и не происки Роскомнадзора, полагает директор фонда «Общество защиты интернета» Михаил Климарев (включен в реестр СМИ-иноагентов). «В связи с тем, что Google из России ушел, он не присылает оборудование для GGC). Оборудование, которое стоит на сетях операторов, постепенно выходит из строя. YouTube и все остальные сервисы Google постепенно будут работать хуже и хуже», — согласен он.

Однако, как предполагает наш источник в одном из региональных операторов связи, Роскомнадзор, «прикрываясь технологической деградацией GGC, искусственно замедляет работу YouTube в России». В РКН в ответ на это сообщили, что им «нечего добавить к информации Ростелекома о возможных сбоях в работе YouTube в России». Ранее мы направили запрос в Минцифры по данному вопросу.

Среди экспертов при этом нет единого мнения, что является главной причиной, возможно, дело в комплексе причин. Если бы проблемы с доступом к YouTube были связаны с постепенным выходом из строя GGC, то они происходили бы плавно, не за одну ночь, размышляет основатель Privacy Accelerator Станислав Шакиров. «Мы думаем, что замедление работы сервиса проводит РКН. Мы действительно фиксируем это замедление как на мобильных, так и на фиксированных сетях тестами у различных провайдеров. То есть это проблема не с оборудованием Google в России. Мы видим, как постепенно увеличивается количество провайдеров, у которых происходит замедление работы сервиса», — пояснил он.

По мнению независимого IT-эксперта, автора Telegram-канала «Эшер II» Филиппа Кулина, проблемы YouTube связаны с замедлением работы сервиса РКН. «Почему они перекладывают вину на GGC, непонятно. По версии Ростелекома, все оборудование GGC секторально износилось у всех провайдеров за два-три дня. Кроме того, если заходить через VPN, то видеосервис работает, то есть проблема не в том, что забит канал связи», — указывает он.

Такое оборудование обычно достаточно отказоустойчивое и может служить годами, так что за два с половиной года оно не должно было прийти в негодность и тем более выходить из строя повсеместно у всех операторов, рассуждает директор по внешним связям RIPE NCC в Восточной Европе и Центральной Азии Максим Буртиков. По его мнению, это «статистически маловероятно». «При этом вполне возможно, что у какого-то оператора может выйти из строя сервер-другой, и поскольку Google не пришлет замену, трафик будет перенаправлен и, скорее всего, именно на сети данного оператора в данном регионе будут задержки, так как доставка контента будет осуществляться другим сервером, не столь близким к пользователю, то есть не оптимально, — рассуждает Буртиков. — Если же представить, что все серверы в стране выйдут из строя, тогда трафик будет направляться на другие ближайшие серверы (условно, в Европу), что, конечно, будет давать задержку, поскольку чем ближе сервер с контентом к пользователю, тем лучше». Это все актуально в естественных условиях, когда нет каких-то иных факторов или принятых решений, оговаривается он.

Если узлы на территории России выйдут из строя, трафик «совершенно спокойно» можно будет получать с узлов, расположенных во Франкфурте, Варшаве и других локациях, в том числе восточных (там трафик немного другой по содержанию, но это все равно трафик Google), согласен источник в одном из российских операторов связи: «На задержку это повлияет, но не сильно». Собеседник из ТрансТелекома приводит пример Telegram, который с одного узла в Амстердаме обслуживает всю Россию, Европу и страны бывшего СНГ: «И ничего, все работает, и никакого ужаса не происходит. Перебои бывают исключительно из-за перегрузки их серверов в Амстердаме». Так, заблокированный в России Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) работает через VPN из любой точки в регионах Дальнего Востока, рассуждает он: «И загружается не по полтора часа, а достаточно быстро. То есть, возможно, где-то качество видео чуть ухудшится, но это не «все пропало».

«Предположим, YouTube станет хуже работать, и что? Ну перельется еще часть трафика в Telegram, найдется еще какой-нибудь ресурс. Трафик VK все равно не вырастет. Это наглядно показала блокировка Facebook и иже с ним», — категоричен наш источник в одном из российских операторов связи.

Что такое YouTube сегодня

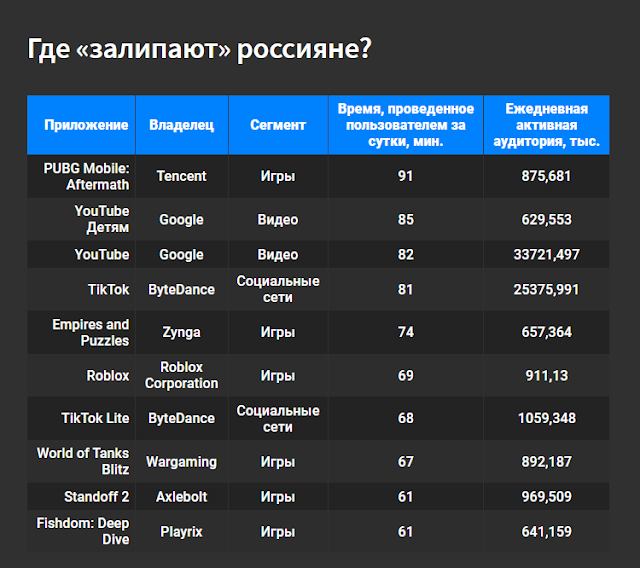

YouTube — видеосервис с самой многочисленной аудиторией в России и во всем мире (2,5 млрд пользователей ежемесячно).

Согласно данным Mediascope, в июне этого года его месячная аудитория составила почти 80% населения России — 95,56 млн человек. Больше только у «Яндекса» (100 млн), портала Google (99,7 млн) и WhatsApp. Видео, по данным Mediascope за март — май текущего года, является самой популярной (при этом растущей) категорией в онлайн-потреблении россиян, на него приходится уже 22% от времени использования интернета. На соцсети и блоги — 20%, на мессенджеры — 18%. Среднедневной охват YouTube в России — более 55,6 млн пользователей.

В категории «Соцмедиа» доля YouTube составляет 39%, он также лидирует. Telegram, «ВКонтакте» и TikTok ему уступают с долями 17%, 16% и 14% соответственно. Кроме того, в YouTube российские пользователи проводят в среднем 112 минут ежедневно (у ближайшего преследователя TikTok — 71 минута, у Telegram и «ВКонтакте» — по 45 минут соответственно).